法要に参列することになったけれど、

「香典って、どう準備すればいいんだろう…?」

「お札の入れ方や袋の選び方、もし間違っていたら失礼かな…」

なんて、不安に感じていませんか?

特に、結婚して初めて夫側の法要に出席する、なんていう場合は、義実家の方々に失礼がないように、きちんとマナーを守りたい、と思いますよね。久しぶりの参列で、作法を忘れてしまって焦ることもあるかもしれません。

でも、大丈夫ですよ! この記事では、法要における香典の基本的なマナーを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

特に気になるお金の入れ方や、香典袋の選び方・書き方について、初心者の方でも安心して準備できるよう、分かりやすくお伝えしますね。

- 香典のお札は、袋の表に対し裏向き・下向きに入れるのが基本。

- 法事の場合、お札は新札・旧札どちらでも良い。

- 金額や宗教に合った香典袋を選び、中袋や裏面に住所・氏名・金額を正しく記入。

- お金を入れた香典袋は袱紗(ふくさ)に包み、マナーを守って渡す。

【基本】法要のお金の入れ方と香典袋マナー

法事の香典袋はどれ?金額と宗教で選ぶ

お店に行くと、香典袋って本当にたくさんの種類がありますよね。「どれを選べばいいの?」と悩んでしまうのも無理はありません。

香典袋を選ぶ際に大切なポイントは、「包む金額」と「故人の宗教・宗派」の2つです。

なぜなら、香典袋に使われている水引(飾り紐)やデザインには「格」があり、包む金額に見合ったものを選ぶのがマナーとされているからです。また、蓮の花の絵柄は仏教用、十字架はキリスト教用といったように、宗教によってふさわしいデザインが異なります。相手の方に失礼なく、きちんと弔意を伝えるためにも、適切な袋を選びたいですね。

【ポイント1:包む金額で選ぶ】

香典袋の水引の色やデザインは、包む金額に応じて選びます。下の表を参考にしてみてください。

| 香典の金額 | 水引の色・種類 | 特徴・選び方の目安 |

| 1万円まで | 黒白か藍銀の水引(印刷タイプでも可) | 3千円~5千円程度なら印刷でもOK。 |

| 1万円~3万円 | 黒白の水引(本物が付いたタイプ) | 一般的な法要で最も多く使われます。 |

| 3万円~5万円 | 双銀(そうぎん:銀色一色)の水引 | 少し丁寧な印象を与えたい場合に。 |

| 5万円以上 | 双銀の水引(より豪華なもの、大金封など) | 親族など、高額を包む場合に適しています。 |

| 10万円以上 | 大金封(通常より大きいサイズ) | 特別な場合や高額な場合に。 |

ポイントは、金額が高くなるほど、水引や袋も立派なものを選ぶ、ということです。少額なのに豪華すぎる袋を使うのは、かえって不自然に見えることもあります。1万円以上包むのであれば、水引が印刷されたものではなく、実際に紐が付いているタイプを選ぶようにしましょう。

【ポイント2:宗教・宗派で選ぶ】

故人の宗教に合わせて、袋のデザインを選びます。

- 仏教: 白無地、または蓮の花が描かれたデザイン。水引は黒白か双銀の「結び切り」または「あわじ結び」を選びます。(※結び切り・あわじ結びは、一度結ぶと解けにくいことから「不幸を繰り返さない」という意味があります。関西の一部地域では黄白の水引を用いることもあります。)

- 神道: 白無地のデザインを選びます(蓮の花は仏教用なのでNG)。水引は仏教と同様に、黒白か双銀の「結び切り」または「あわじ結び」です。

- キリスト教: 白無地、または十字架やユリの花が描かれたデザイン。基本的に水引は付けません。

「故人の宗教が分からない…」という場合は、どの宗教にも共通で使える「白無地の袋」に、「黒白」または「双銀」の「結び切り」の水引が付いたものを選べば、まず間違いありません。

コンビニやスーパー、文具店、100円ショップなどで購入できますので、この2つのポイントを押さえて、ふさわしい香典袋を選んでくださいね。

法事香典の書き方:表書き基本ルール

ふさわしい香典袋を選んだら、次は表書きです。「御霊前?御仏前?どっちだっけ?」と、ここも迷いやすいポイントですよね。

法事の香典で使う表書きは、法要の時期(四十九日を過ぎているか)と、故人の宗教・宗派によって使い分けるのが基本ルールです。

なぜ時期によって変わるのかというと、これは仏教の考え方がもとになっています。

多くの仏教宗派では、亡くなってから四十九日間、故人は「霊」としてこの世とあの世の間をさまよい、四十九日目に審判を受けて「仏」になると考えられています。そのため、四十九日を境に、故人の呼び方が変わるのに合わせて表書きも変える、というわけなのです。

具体的に、どの表書きを選べばよいか見ていきましょう。筆記用具は濃い墨の毛筆か筆ペンを使うのが基本です。(薄墨は通夜・葬儀など、四十九日より前に使います)

- 四十九日法要 "以降" の仏教法要(一周忌、三回忌、13回忌など):

- 「御仏前(ごぶつぜん)」または「御佛前」と書くのが最も一般的です。「仏様の前にお供えします」という意味ですね。

- 【要注意!】浄土真宗の場合: 浄土真宗では「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」といって、亡くなるとすぐに仏様になると考えられています。そのため、葬儀や初七日など、時期に関わらず常に「御仏前」を使います。「御霊前」は使いません。

- 宗教・宗派が不明な場合や、仏教だけど迷う場合:

- 「御香典(ごこうでん)」または「御香料(ごこうりょう)」を使いましょう。これらは文字通り「お香をお供えする」という意味合いで、時期や仏教の宗派を問わず使えるので、迷ったときはこれを選べば安心です。

- 神道の場合:

- 「御玉串料(おたまぐしりょう)」「御榊料(おさかきりょう)」「御神前(ごしんぜん)」などと書きます。

- キリスト教の場合:

- 「御花料(おはなりょう)」が一般的です。カトリックの場合は「御ミサ料」も使えます。

表書きを選んで書いたら、水引の下のスペース中央に、自分の名前をフルネームで書き入れます。表書きの文字よりも少し小さめに書くと、全体のバランスが良くなりますよ。

もしご夫婦で香典を出す場合は、中央に夫の氏名を書き、その左隣に妻の名前だけを書くのが一般的です。(例:夫 山田太郎、妻 花子)

表書きは、いわば香典の「顔」となる部分。相手に失礼なく、かつ自分の気持ちをきちんと伝えるためにも、正しい書き方を覚えておきましょう。

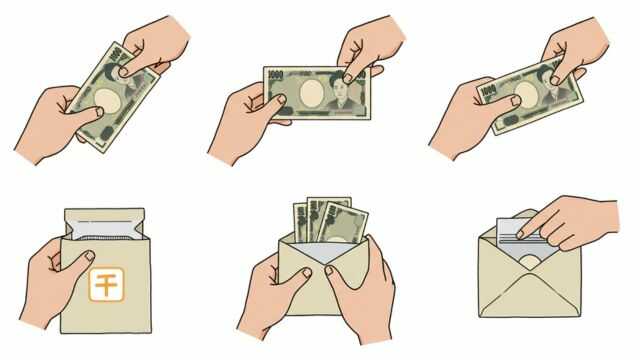

法要のお金はどっち向き?基本の入れ方

さあ、いよいよお金を入れるステップです。「お札の向きなんて、気にする必要あるの?」と思うかもしれませんが、実はこれも大切なマナーの一つなんです。

法要の香典に入れるお札には、一般的なマナーとされる向きがあります。それは、香典袋の表面(「御仏前」などが書かれた面)に対して、お札の裏面(肖像画がない面)が来るように入れる、というものです。

さらに、お札に描かれている肖像画が、袋の底の方向(下向き)になるように入れるのが、より丁寧な作法とされています。

なぜこのような入れ方をするのでしょうか? これには諸説ありますが、よく言われるのは「故人の死を悼み、悲しみのあまり顔を伏せている様子を表す」という意味合いです。お祝い事のご祝儀では、喜びを表すために肖像画を表向き・上向きに入れますが、弔事である法要ではその逆、と覚えておくと分かりやすいですね。

具体的な入れ方の手順をイメージしてみましょう。

- まず、包むお札を用意します。複数枚ある場合は、向きを揃えて重ねておきましょう。

- お札の肖像画が描かれている面(おもて)を確認します。

- 香典袋の表面(文字が書いてある方)を手前に向けます。

- お札の肖像画がない面(うら)が、香典袋の表面に向くようにして、袋に入れます。

- このとき、お札の肖像画の部分が、袋の底の方向(下向き)になるようにして入れます。

もし複数枚のお札を入れる場合は、必ずすべてのお札の向きをこの向きで揃えてください。 バラバラの向きで入れるのは、見た目が良くないだけでなく、受け取った方が金額を確認する際に手間取らせてしまう可能性もあります。

この「お札の向き」は、細かい点ですが、相手への配慮を示す大切なマナーです。ぜひ覚えておいてくださいね。中袋がある場合も、この向きで中袋に入れるのが基本となります。

新札・旧札どっち?法要でのお札マナー

お札の向きと並んで、「新札を使うべき?それとも旧札?」と迷う方も多いようです。特に、お祝い事では新札を用意するのがマナーなので、法事の場合はどうなのか気になりますよね。

法事・法要の香典に使うお札ですが、新札・旧札のどちらを使っても、基本的には問題ありません。

もともと、お通夜や葬儀の香典では、「急な不幸に際し、あらかじめ用意していたような印象を与えないように」という配慮から、旧札を使うのがマナーとされてきました。新札だと「不幸を待ち構えていた」と捉えられかねない、という考え方ですね。

しかし、法事・法要は、事前に日程が決まっている行事です。そのため、葬儀とは異なり、「この日のためにきちんと準備しました」という気持ちを表す意味で、新札を使っても失礼にはあたらない、という考え方が現在では一般的になっています。

とはいえ、地域やご家庭によっては、「弔事にはやはり旧札を使うべき」という考え方が残っている場合もあります。「どちらが良いか分からない…」「念のため、失礼のないようにしたい」という場合は、以下のいずれかの方法をとるのが最も無難で、丁寧な印象を与えられるでしょう。

- きれいな旧札を選ぶ: 手持ちのお札の中から、なるべくシワや汚れの少ない、きれいな状態の旧札を選んで使います。

- 新札に折り目をつける: 新札しか手元にない場合は、わざと一度軽く真ん中で折ってから、折り目をつけて香典袋に入れます。こうすることで、「新札を急いで用意したわけではない」というニュアンスを出すことができます。

絶対に避けたいのは、破れていたり、ひどく汚れていたりするお札を使うことです。これはさすがに失礼にあたりますので、注意してくださいね。

お札の種類は、どちらが絶対的な正解というわけではありません。状況や相手への配慮を考えながら、適切なものを選んでみてください。

包む金額の注意点:奇数と避けるべき数字

香典で包む金額は、故人との関係性や年齢、地域の相場などによって変わってきますが、金額そのものや、入れるお札の枚数にも気をつけたいマナーがあります。

香典で包む金額やお札の枚数には、いくつか注意したい点があります。基本的には、「4」や「9」といった縁起の悪い数字(忌み数)を避け、偶数ではなく奇数にするのがマナーとされています。

なぜこれらの数字を避ける必要があるのでしょうか? その理由を知っておくと、よりマナーへの理解が深まります。

- 忌み数(いみかず):

- 「4」 → 「死」を連想させるため。

- 「9」 → 「苦」を連想させるため。 これらの数字は、お祝い事だけでなく弔事においても避けるべき数字とされています。したがって、香典の金額として4,000円や9,000円、4万円といった金額は避けるのが基本です。また、お札の枚数が4枚や9枚になるのも同様に避けます。

- 偶数:

- 割り切れる数字である偶数は、「故人との縁が切れる」「割り切れる=別れ」を連想させることから、弔事の場面ではふさわしくないとされています。(結婚祝いなどでも「別れる」を連想させるため避けられますね)

- そのため、香典に入れるお札の枚数は、1枚、3枚、5枚といった奇数にするのが望ましいです。

- 金額についても、1万円、3万円、5万円といった奇数の金額が基本となります。

ここで、「夫婦で参列するから2万円包みたいんだけど、偶数だからダメ?」という疑問が出てくるかもしれませんね。確かに2万円は偶数ですが、最近では許容されるケースも増えています。

しかし、より丁寧にマナーを意識するのであれば、お札の枚数を奇数にする、という工夫ができます。例えば、2万円を包む際には、「1万円札1枚」と「5千円札2枚」を合わせて、合計3枚(奇数)にして入れる、という方法です。こうすれば、金額は2万円でも、枚数は奇数になるので、よりマナーに沿った形になります。

もちろん、これはあくまで一般的なマナーであり、絶対に守らなければならないというものではありません。しかし、特に目上の方やしきたりを重んじる方が関わる場面では、こうした配慮をしておくと安心です。

金額を決める際には、相場だけでなく、これらの数字のマナーも頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

【実践】法要のお金の入れ方・書き方と渡し方詳細

さて、ここまでは法要の香典に関する基本的なマナー、いわば「知識編」を中心にお伝えしてきました。香典袋の選び方からお札の向き、金額の注意点まで、だいぶクリアになってきたのではないでしょうか?

ここからは、いよいよ「実践編」です! 実際に香典袋にお金を入れる具体的な手順や、中袋がない場合のスマートな対応方法、そして一周忌や13回忌といった特定の法要でのポイント、さらには施主がお寺へ渡す「お布施」のマナー、最後に香典を渡す際のスマートな振る舞いまで、一歩踏み込んで詳しく解説していきます。

これを読めば、法要当日も自信を持って、落ち着いて対応できるようになりますよ。さっそく、具体的なお金の入れ方手順から見ていきましょう!

法要の香典袋へのお金の入れ方手順

「理屈はわかったけど、実際にどうやって入れればいいの?」という方のために、香典袋にお金を入れる具体的な手順を、ステップ・バイ・ステップで解説します。ここでは、一般的な「中袋付き」の香典袋を例にとりますね。

実際に香典袋へお金を入れる際には、正しい手順を踏んで、お札の向きなどに注意しながら丁寧に行うことが大切になります。焦らず、落ち着いて準備しましょう。

【ステップ1】準備するもの

まずは必要なものを揃えましょう。

- 香典袋(中袋が付いているか確認)

- 包む現金(お札の種類、枚数、向きを確認!)

- 筆記用具(外袋用:濃墨の筆ペンなど / 中袋用:ボールペンやサインペンでも可)

【ステップ2】中袋に必要事項を記入する

お金を入れる前に、中袋に必要な情報を書き込みます。これが意外と忘れやすいポイント!

- 表面(おもてめん)の中央: 包む金額を縦書きで、旧字体(大字)を使って書きます。旧字体とは、「壱、弐、参、伍、拾、阡(仟)、萬」などの難しい方の漢字のことです。「一万円」なら「金 壱萬圓也」、「三万円」なら「金 参萬圓也」のように書きます。(「也」は付けても付けなくても構いません)

- 裏面(うらめん)の左下: あなたの住所(郵便番号から正確に)と氏名(フルネーム)を縦書きで書きます。ここは、施主の方が後で香典返しなどを送る際にとても重要な情報となりますので、読みやすい丁寧な字で書きましょう。ボールペンなどを使っても大丈夫です。

【ステップ3】お札を中袋に入れる

いよいよお札を入れます。向きを間違えないように注意!

- お札の向き: 前述の通り、中袋の表面(金額を書いた面)に対して、お札の裏面(肖像画がない面)が来るようにします。

- 肖像画の位置: お札の肖像画が下側になるようにして入れます。

- 複数枚の場合: 必ずすべてのお札の向きを揃えて入れましょう。

【ステップ4】中袋を外袋(上包み)に入れる

記入済みの 中袋を、外袋に入れます。

- 向き: 中袋の表面(金額を書いた面)が、外袋の表面(「御仏前」などが書かれた面)側を向くように入れます。

【ステップ5】外袋(上包み)を閉じる

最後に外袋を閉じます。

- 折り方: 裏側の折り返し部分を、上側の折り返しが下側の折り返しの上に重なるように折ります。(上→下の順でかぶせるイメージです。これは弔事の折り方で、「悲しみが下に流れるように」という意味があります。お祝い事は逆で、下→上の順になります。)

- のり付け: 基本的に、のりで貼り付ける必要はありません。

これで、マナーに沿った香典袋の準備は完了です! 一つひとつのステップを確認しながら、丁寧に進めてみてくださいね。

法事御仏前のお札の向き:肖像画の位置

「法事の香典に入れるお札の向き、本当にこれで合ってるかな…?」と、何度も確認したくなる気持ち、よく分かります。大切なマナーですから、しっかり覚えておきたいですよね。

大切なポイントなのでもう一度確認しましょう。法事の御仏前(香典)に入れるお札は、香典袋の表面に対してお札の裏面(肖像画がない面)を向け、さらに肖像画が袋の下側に来るように入れるのが一般的な作法です。

この入れ方には、「悲しみに顔を伏せる」様子を表す、という意味合いがあるとされています。お札の顔=肖像画が見えないように、そして下を向くように入れる、と覚えてください。

- 中袋がある場合: 中袋の表面(金額が書いてある方)から見て、お札の裏面が見え、肖像画が下に来るように入れます。

- 中袋がない場合: 香典袋本体の表面(「御仏前」などが書いてある方)から見て、お札の裏面が見え、肖像画が下に来るように、直接入れます。

【ポイント】お祝い事(ご祝儀)とは真逆!

結婚式などのご祝儀では、お札の表面(肖像画のある面)がご祝儀袋の表面に向くように、そして肖像画が上側に来るように入れます。これは「顔を上げて喜ぶ」様子を表すとされています。弔事と慶事では、お金の入れ方が全く逆になるので、混同しないように十分注意しましょう。法事の際は、必ず「弔事のマナー」を思い出して、お札の向きを確認してから入れるようにしてくださいね。複数枚入れる場合も、すべてのお札でこの向きを統一することが大切です。

御仏前:中袋なしの場合のお金の入れ方

香典袋の中には、最初から中袋(内袋)が付いていないシンプルなタイプもありますね。「これって、どうやって使えばいいの?」と戸惑うかもしれません。

中袋がついていない香典袋の場合は、袋本体に直接お金を入れ、金額や住所などの必要事項は外袋の裏面に書き込む、という方法で対応します。中袋がないからといって、マナー違反になるわけではありませんので安心してください。

お金の入れ方自体は、中袋がある場合と考え方は同じです。

【お金の入れ方】

- 前述の通り、香典袋の表面(「御仏前」などが書かれている面)に対して、お札の裏面(肖像画がない面)が見えるように入れます。

- お札の肖像画が袋の下側に来るように、向きを揃えて直接入れます。複数枚ある場合も、すべて同じ向きに揃えましょう。

【情報の書き込み場所】

ここが中袋ありの場合との違いです。中袋がないため、必要な情報を外袋の裏面に直接書き込みます。

- 書く場所: 一般的には、裏面の右下のスペースに縦書きで記入します。

- 書く内容と順番(一例):

- 右側: 住所(郵便番号から都道府県、番地まで正確に)

- 中央: 氏名(フルネーム)

- 左側: 金額(「金 壱萬圓也」のように、旧字体・大字で)

- 書くスペースに合わせて、読みやすいようにバランスを見て配置しましょう。

- 筆記用具: 表書きと同様に毛筆や筆ペンが望ましいですが、裏面の住所や金額は、施主が後で確認しやすいように、黒のボールペンやサインペンで書いても問題ないとされています。

【封の仕方】

- お金を入れた後、封筒の口を閉じます。のり付けは必須ではありませんが、中身が出てしまわないか心配な場合は、軽くのり付けしても良いでしょう。

- 封じ目に「〆」や「緘(かん)」と書いておくと、より丁寧な印象になります。

- 袋が折り返し式の場合は、弔事の折り方(上側が下側の上に重なるように)で閉じます。

中袋がないタイプは、ある意味シンプルで使いやすいとも言えます。施主側にとっても、中袋を開ける手間が省けるというメリットがあります。ただ、お札が直接袋に触れるのが気になる、という場合は、半紙などで軽くお札を包んでから入れると、より丁寧な心遣いが伝わるかもしれませんね。

一周忌香典袋へのお金の入れ方と注意点

故人が亡くなってから満1年で行われる一周忌法要は、遺族にとっても参列者にとっても、特に大切な節目となる法要です。そのため、香典の準備もより一層、心を込めて行いたいものですね。

一周忌の香典袋へのお金の入れ方ですが、基本的にはこれまで説明してきた他の法事のマナーと同様と考えて大丈夫です。しかし、一周忌ならではの注意点や意識しておきたいポイントがいくつかあります。

- 表書き:

- 一周忌は四十九日を過ぎていますので、仏式(浄土真宗以外)の場合、表書きは「御仏前」または「御佛前」と書くのが適切です。

- 宗教・宗派が不明な場合や迷うときは、「御香典」でも問題ありません。

- 濃い墨の筆ペンや毛筆で、丁寧に書きましょう。

- お金の入れ方(向き):

- 前述の通り、香典袋の表面に対してお札の裏面(肖像画なし)が来るように、そして肖像画が下向きになるように入れます。複数枚の場合は向きを揃えましょう。

- お札の種類:

- 事前に日程が決まっているため、新札でも旧札でもどちらでも構いません。 ただし、あまりに汚れた旧札は避けること。迷う場合は、きれいな旧札を選ぶか、新札に一度折り目をつけてから入れると、より丁寧な印象になります。

- 金額の相場:

- 一周忌は、三回忌以降の法要と比べると比較的重要度が高く、規模も大きくなる傾向があります。親族だけでなく、故人と親しかった友人・知人が招かれることも多いため、香典の金額相場もやや高めになることが一般的です。

- 【金額目安(会食なしの場合)】

- 親・兄弟姉妹・祖父母など(1~2親等): 1万円~3万円

- おじ・おば・甥・姪など(3親等): 5千円~1万円

- 友人・知人・会社関係など: 5千円~1万円

- 【会食に参加する場合】 上記の金額に、会食費の目安として5千円~1万円程度を上乗せして包むのが一般的です。例えば、友人として会食に参加する場合は、1万円~2万円程度が目安となります。

- これはあくまで目安です。地域の慣習やご家庭の考え方、故人との関係性の深さによって変動します。迷った場合は、他の参列者(同等の立場の人)と相談して金額を決めるのも良い方法です。

- 香典袋の選び方:

- 包む金額に合わせて、適切な格の香典袋を選びましょう。1万円以上包む場合は、水引が印刷ではなく、実際に付いているタイプを選ぶのが望ましいです。

一周忌は故人を偲び、遺族を慰める大切な機会です。基本的なマナーをしっかりと守り、心を込めて香典を準備することで、あなたの弔意がより深く伝わるはずです。

法事香典:13回忌の表書きはどう書く?

年忌法要は、一周忌、三回忌、七回忌…と回数を重ねていきますね。13回忌となると、少し間隔も空きますし、「表書きって、一周忌と同じでいいんだっけ?」と迷うこともあるかもしれません。

13回忌の法事に持参する香典の表書きは、一周忌や三回忌などと同じように、「御仏前」または「御佛前」と書くのが一般的です。

13回忌は、故人が亡くなってから満12年目に行われる法要です。仏教の考え方では、故人はとうに成仏して「仏様」になっている時期ですので、「仏様の前にお供えします」という意味の「御仏前」が最も適した表書きとなります。

もちろん、宗教や宗派を問わずに使える「御香典」や「御香料」としても、全く問題ありません。「どちらを使えばいいか確信が持てない…」という場合は、「御香典」を選んでおけば安心です。

書く際のポイントも、他の法要と変わりません。

- 筆記用具: 濃い墨の毛筆か筆ペンを使用します。(薄墨は使いません)

- 名前: 水引の下の中央部分に、ご自身の氏名をフルネームで書きます。

【13回忌法要の特徴と香典について】

一般的に、年忌法要は回数を重ねるごとに、その規模は縮小していく傾向にあります。13回忌ともなると、参列者はご家族やごく親しい親族のみ、というケースが多くなります。

そのため、香典の金額相場も、一周忌や三回忌に比べると少し控えめになることが多いようです。例えば、親族として参列する場合、5千円~3万円程度が一つの目安となるでしょう。(もちろん、会食の有無によって調整が必要です。)

表書きのルールは変わりませんが、法要の規模や、施主との関係性などを考慮して、適切な金額を判断することが大切です。もし金額に迷う場合は、他の親族の方と事前に相談してみるのも良い方法ですね。

法事のお金(お寺へ):お布施の入れ方と基本

法事について調べていると、「お布施」という言葉を目にすることがありますね。これは、参列者が持参する「香典」とは別に、法事を主催する施主(せしゅ)が、読経などをしてくださったお寺や僧侶に対してお渡しするお金のことです。あなたが施主の立場になる場合や、施主の方から相談された場合に備えて、基本的なマナーを知っておくと安心です。

まず押さえておきたいのは、お布施は読経などへの対価ではなく、僧侶やお寺への「感謝の気持ち」を表すものであり、そのため香典とは包み方やお金の入れ方の作法が異なるという点です。ここが重要なポイントです。

【お布施の基本的な考え方】

お布施は、サービス料や料金ではありません。仏教における「布施」とは、見返りを求めずに他者に施しを与える修行の一つです。つまり、お寺のご本尊にお供えし、お寺の維持や活動、僧侶の修行を支えるための「寄付」「志」であり、「感謝のしるし」なのです。

【香典との違い:お金の入れ方】

この「感謝の気持ち」を表すため、お金の入れ方が香典(弔事)とは逆になります。

- お札の種類: 新札を用意するのが望ましいです。「この日のために、感謝を込めてきちんと準備しました」という気持ちを表します。用意できなければ、なるべくきれいな旧札を。

- お札の向き:

- お布施を入れる袋(奉書紙や封筒)の表面に対して、お札の表面(肖像画がある面)が来るように入れます。

- お札の肖像画が、袋の入り口側(上側)に来るように入れます。(袋を開けたときに、すぐ肖像画が見えるように)

- 【重要】香典とは全く逆の入れ方です! 間違えないように注意しましょう。

【包み方と書き方】

- 包み方:

- 正式: **奉書紙(ほうしょがみ)**という和紙で包みます。まずお札を半紙で包み(中包み)、それを奉書紙(上包み)で包みます。奉書紙はツルツルした面が表です。(※奉書紙は、古くから公文書などに用いられてきた格式高い和紙です。)

- 代用: 奉書紙がない場合は、郵便番号欄のない無地の白い封筒でも構いません。二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるためNGです。市販の「御布施」と印刷された袋を使ってもOK。

- 水引: 基本的に不要ですが、地域によっては黄白などの水引をかける場合もあります。

- 表書き: 袋の表面中央に「御布施」または「お布施」と濃い墨で書きます。下段に施主の氏名、または「〇〇家」と書きます。

- 中袋/裏面: 包んだ金額(旧字体で「金 〇萬圓也」など)、住所、氏名を記入します。

【金額の目安とその他のお金】

お布施の金額は決まっていませんが、一般的な法要(四十九日、一周忌など)では3万円~5万円程度が目安と言われます。お寺との関係性や地域差が大きいので、迷ったらお寺や檀家の方に相談するのが確実です。

また、お布施とは別に、以下の費用を別途用意することが一般的です。

- 御車代(おくるまだい): 僧侶の交通費。5千円~1万円程度。別の白い封筒に入れ表書き。

- 御膳料(おぜんりょう): 法要後の会食に僧侶が参加されない場合の食事代。5千円~1万円程度。別の白い封筒に入れ表書き。

これらは、お布施とは別の封筒で準備し、お布施の下に重ねてお渡しします。

袱紗(ふくさ)の使い方と香典の渡し方

さて、心を込めて準備した香典袋。これを当日、どのように持参し、お渡しすればよいのでしょうか? ここで登場するのが「袱紗(ふくさ)」です。香典は、この袱紗に包んで持っていくのが正式なマナーとされています。

香典をお渡しする際は、袱紗(ふくさ)に正しく包んで持参し、お渡しする直前に袱紗から取り出して、相手への敬意を示しながら丁寧にお渡しするのがマナーです。

【袱紗(ふくさ)って何? なぜ必要?】

袱紗は、もともと貴重品を包むために使われていた四角い布のことです。香典を袱紗に包むのには、主に2つの理由があります。

- 実用的な理由: 香典袋がカバンの中で汚れたり、水引が崩れたりするのを防ぐため。

- 礼儀・心遣い: 相手への敬意を表し、「弔意を丁寧に扱っています」という気持ちを示すため。

香典袋をそのままポケットやバッグに入れて持っていくのは、マナー違反とされていますので注意しましょう。

【袱紗の選び方】

袱紗には様々な色がありますが、弔事(お通夜、葬儀、法事など)で使う場合は、黒、グレー、紺、深緑といった寒色系、または紫を選びます。特に紫色は、慶事(お祝い事)でも弔事でも使えるので、一枚持っていると非常に便利です。赤やピンクなどの暖色系は慶事用なので、法事では使わないようにしましょう。

形状は、伝統的な一枚布のタイプと、お財布のように挟むタイプの「金封袱紗」がありますが、どちらを使ってもマナー違反ではありません。使いやすい方を選びましょう。もし袱紗が手元にない場合は、暗い色の無地のハンカチや小さな風呂敷で代用することも可能です。

【袱紗への包み方(布タイプ・弔事用)】

弔事の場合は、お香典が「左開き」になるように包みます。(慶事は逆で右開き)

- 袱紗を、角が自分から見て上下左右に来るように、ひし形に広げます。

- 袱紗の中央よりやや右寄りに、香典袋を表向き(名前が見えるように)に置きます。

- まず、右側の角を内側に折り込みます。

- 次に、下側の角を上に折り上げます。

- 次に、上側の角を下に折り下げます。

- 最後に、左側の角を右側に折り込み、余った部分を裏側に回して挟み込めば完成です。

【香典の渡し方】

受付がある場合は受付で、ない場合は施主やご遺族の方に直接お渡しします。

- 自分の番が来たら、まず一礼し、「本日はお招きいただき恐縮でございます」など、状況に合わせた挨拶を述べます。

- 右手に袱紗を乗せ、左手で袱紗を開き、香典袋を取り出します。

- 取り出した香典袋を、相手から見て表書きの名前が読める向き(自分から見て逆向き)にします。

- 袱紗をさっと畳み、その上に香典袋を乗せて、両手で相手に差し出します。(これが一番丁寧な渡し方です。袱紗を台代わりにするイメージですね。)

- 「心ばかりですが、御仏前にお供えください」といった言葉を添えて、丁寧にお渡しします。

袱紗を正しく使いこなせると、とてもスマートで、相手にも「きちんとマナーを心得ている人だな」という良い印象を与えられますよ。

Q&A:法要のお金に関するよくある質問

法要のお金の準備について、基本的なことはだいぶ分かってきたけれど、「こういう場合はどうするの?」といった細かい疑問も出てきますよね。ここでは、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめてみました。

Q1. 法事に夫婦で参列します。香典袋の名前の書き方と金額の目安は?

A1. ご夫婦で一緒に香典を包む場合、香典袋の表書きの下には、中央に夫の氏名(フルネーム)を書き、その左隣に妻の名前だけを書くのが一般的です。

金額については、一人で参列する場合の1.5倍~2倍程度が目安とされています。例えば、お一人1万円が相場の関係性であれば、ご夫婦で2万円~3万円くらいを包むケースが多いようです。ただし、2万円を包む際は、1万円札1枚と5千円札2枚の計3枚(奇数枚)にするといった配慮をすると、より丁寧な印象になりますよ。

Q2. 香典袋に中袋が付いていないタイプは、使っても大丈夫?

A2. はい、全く問題ありません。 中袋がないタイプの香典袋も、正式なものとして広く使われています。その場合は、香典袋の裏面の右下あたりに、直接「住所・氏名・金額(旧字体)」を縦書きで記入してください。

Q3. 急用で法事に参列できなくなりました。香典はどうすればいいですか?

A3. 参列できない場合でも、香典を送ることでお悔やみや弔意を伝えることができます。その際は、必ず「現金書留」を利用しましょう。香典袋(通常通り表書きや名前、中袋などを記入したもの)と、参列できないお詫びと故人を偲ぶ気持ちを書いた簡単な手紙(お悔やみ状)を同封し、施主の方宛に郵送します。

タイミングとしては、法要の前日までに届くように送るのが理想ですが、難しい場合は法要後なるべく早く、1週間以内を目安に送ると良いでしょう。事前に施主の方に香典を送る旨を連絡しておくと、より丁寧です。

Q4. お布施の金額って、お寺に直接聞いても失礼じゃない?

A4. 失礼にはあたりません。 お布施の金額は明確に決まっていないため、迷った場合は事前にお寺に直接「〇〇(法要名)のお布施は、皆様おいくらくらいお包みされていますでしょうか?」などと、丁寧にお尋ねしても大丈夫です。 ただし、お寺によっては「お気持ちで結構ですよ」とお答えになる場合もあります。その際は、前述した相場(一般的な法要で3万円~5万円程度)を参考にしたり、檀家総代の方や、同じお寺にお世話になっている親戚などに相談してみるのが良いでしょう。

Q5. 結局、「御香典」と「御仏前」、どちらを使えばいいの?(仏教の場合)

A5. 四十九日を過ぎた法要であれば、「御仏前」を使うのがより正式とされています。しかし、浄土真宗以外では、四十九日より前に「御仏前」を使うのはマナー違反となります。もし、故人の宗派(特に浄土真宗かどうか)や、法要の時期(四十九日を過ぎているか)に少しでも自信がない場合は、時期や宗派を問わず使える「御香典」を選んでおけば、間違いがなく安心です。

まとめ:失礼なく法要の準備をするために

今回は、法要に参列する際の香典の準備について、特にお金の入れ方を中心に、香典袋の選び方から書き方、渡し方、そしてお布施の基本まで、詳しく解説してきました。

【おさらい:香典準備の重要ポイント】

まとめ

- 香典袋: 包む金額と宗教に合わせて適切なものを選ぶ。

- 表書き: 時期(四十九日以降は「御仏前」が基本)と宗教を確認。迷ったら「御香典」。濃い墨で書く。

- お札: きれいな旧札か折り目をつけた新札。向きは「裏向き・下向き」で揃える。

- 金額: 奇数が基本。「4」と「9」は避ける。相場を参考に。

- 入れ方: 中袋の有無を確認し、手順通り丁寧に。

- お布施: 香典とは別物。お札の向き(表向き・上向き)や包み方が異なる。

- 渡し方: 袱紗(ふくさ)に包み、丁寧な言葉と共に両手でお渡しする。

初めての法要や、慣れないしきたりの中での準備は、誰だって不安を感じるものです。「これで合っているかな?」「失礼にならないかな?」と心配になるのは、あなたが相手を思いやり、故人を敬う気持ちを持っている証拠です。

一番大切なのは、故人を偲び、ご遺族に寄り添うその気持ちです。基本的なマナーを理解し、心を込めて準備をすれば、あなたの温かい気持ちは必ず相手に伝わるはずですよ。

この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、自信を持って法要の準備を進めるためのお役に立てたなら幸いです。当日は落ち着いて、故人のご冥福をお祈りし、ご遺族との大切な時間をお過ごしくださいね。