「実家の親が亡くなったけど、相続って誰がするの?」

「兄弟姉妹は相続できる?」

遺産相続は、多くの方にとって、人生でそう何度も経験することではありません。いざという時に、誰が相続人になるのか、何親等までが関係するのか、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続の基本的なルールを分かりやすく解説していきます。親等という言葉の意味から、法定相続人の範囲、相続分の計算方法、さらにはよくある誤解や注意点まで、図解や具体例を交えながら丁寧に説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

- 相続の権利は「何親等まで」という親等だけで決まるわけではない。

- 民法で定められた法定相続人であるかどうかが重要。

- 法定相続人には優先順位があり、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順。

- 代襲相続や遺言の有無によって、法定相続人以外も相続できる場合がある。

遺産相続は何親等まで?基本を解説

相続人の範囲を図解で確認

まずは、「誰が相続人になるのか?」という疑問を解消しましょう。下の図をご覧ください。

| 相続順位 | 相続人 |

|---|---|

| 配偶者 | 常に相続人となる |

| 第1順位 | 子(養子、認知された子も含む) |

| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪まで代襲相続可能) |

【法定相続人の範囲】

- 配偶者: 法律上の婚姻関係にある夫または妻。内縁関係や事実婚の場合は含まれません。

- 第1順位:子: 実子、養子、認知された子が含まれます。子が複数いる場合は、均等に相続します。子が亡くなっている場合は、代襲相続により孫が相続します。

- 第2順位:直系尊属: 父母、祖父母など、自分より上の世代の直系の親族です。父母がいない場合は祖父母、祖父母もいない場合は曾祖父母…と、より親等が近い人が優先されます。

- 第3順位:兄弟姉妹: 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。

【代襲相続とは】

本来相続人となるはずだった人が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続することです。例えば、子が亡くなっていて孫がいる場合、孫が代襲相続人となります。兄弟姉妹の場合は、甥・姪までが代襲相続できます。

【ポイント】

- 配偶者は常に相続人になります。

- 第1順位から第3順位まで、優先順位が決まっています。

- 上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。

法定相続人の順位と相続分

法定相続人には、民法で定められた相続分(遺産を受け取る割合)があります。下の表で、相続人の組み合わせごとの相続分を確認しましょう。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | - | - |

| 配偶者のみ | 100% | - | - | - |

| 子のみ | - | 100% | - | - |

| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | - | 1/3 | - |

| 直系尊属のみ | - | - | 100% | - |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |

| 兄弟姉妹のみ | - | - | - | 100% |

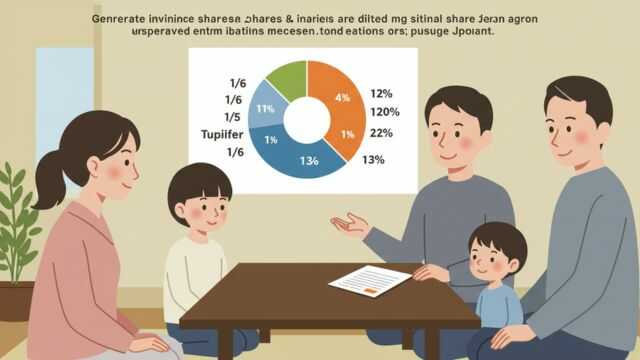

【具体例で計算】

- ケース1: 遺産8000万円、相続人は配偶者と子2人

- 配偶者の相続分:8000万円 × 1/2 = 4000万円

- 子1人あたりの相続分:8000万円 × 1/2 × 1/2 = 2000万円

- ケース2: 遺産6000万円、相続人は配偶者と被相続人の父

- 配偶者の相続分: 6000万円 × 2/3 = 4000万円

- 父の相続分: 6000万円 × 1/3 = 2000万円

【ポイント】

- 相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で割ります。

- 相続放棄をした人がいる場合、その人の相続分は他の相続人に移ります。

親等図で見る遺産相続の関係性

「親等」とは、親族関係の遠近を表す単位で、自分を中心(0親等)として数えます。

親等は以下のルールで数えます。

- 直系:親子関係をたどるごとに1親等を加算

- 傍系:自分から見て共通の祖先までさかのぼり、そこから対象者までの世代数を合計

【具体例】

- 親、子:1親等(直系)

- 祖父母、孫:2親等(直系)

- 兄弟姉妹:2親等(傍系)…自分→親(1)→兄弟姉妹(2)

- おじ・おば:3親等(傍系)

- いとこ:4親等(傍系)

【注意】

親等は、あくまで親族関係の遠近を示すものであり、相続の権利は親等だけで決まるわけではありません。 法定相続人になるかどうかは、前述の図や表で確認しましょう。

3親等でも相続できますか?

原則として、3親等は法定相続人ではありません。しかし、代襲相続が発生する場合には、3親等である甥や姪が相続人になる可能性があります。

【代襲相続の例】

被相続人に子がおらず、兄弟姉妹が相続人となるケース。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(甥や姪)がいる場合、甥や姪が代襲相続人となります。

相続放棄の影響範囲を把握する

相続放棄とは、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないことです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

【相続放棄の注意点】

- 3ヶ月の期限: 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできません。

- 次順位の相続人への影響: 相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、第1順位の子全員が相続放棄をすると、第2順位の直系尊属(父母など)が相続人になります。

- 相続財産清算人: 相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人の選任が必要になることがあります。相続財産清算人は、相続財産の管理や清算を行う人です。特に、被相続人が住んでいた家などの不動産がある場合は、相続財産清算人の選任が必要になる可能性が高いです。相続財産清算人の選任には、費用(予納金)がかかる場合があるため、注意が必要です。

遺産相続、親等のよくある誤解

「4親等は相続できない」「夫が亡くなったら妻が全部相続できる」など、遺産相続と親等に関しては、さまざまな誤解があります。よくある誤解を解消しておきましょう。

4親等が相続人になる場合とは

原則として、4親等は法定相続人ではありません。しかし、代襲相続が何代も続くなど、極めて例外的なケースでは、4親等(いとこなど)が相続人になる可能性もゼロではありません。ただし、これは非常に稀なケースです。

子なし夫婦の遺産相続の順位

子供がいない夫婦の場合、配偶者は常に相続人ですが、もう一人の相続人は誰になるのでしょうか?

- 被相続人の直系尊属(父母など)が存命の場合: 配偶者と直系尊属が相続人になります。

- 直系尊属がいない場合: 配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪が代襲相続します。

夫死亡、妻は全額相続可能か

夫が亡くなった場合、妻が必ず全額相続できるとは限りません。

- 子がいる場合: 配偶者と子で遺産を分け合います。

- 子がいない場合: 配偶者と直系尊属、または配偶者と兄弟姉妹で遺産を分け合います。

配偶者が全額相続できるのは、配偶者以外の法定相続人がいない場合のみです。

遺言書がある場合の相続の優先度

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。法定相続分よりも、遺言書の内容が優先されるということを覚えておきましょう。

ただし、遺言書の内容が、法定相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。

【遺留分とは】

法定相続人に最低限保障された遺産の取り分のことです。遺言書の内容に関わらず、一定の割合の遺産を受け取ることができます。

遺産相続人は何親等までか?

「遺産相続人は何親等まで」という質問は、「法定相続人になれるのは何親等まで」という意味でよく聞かれますが、正確には、相続の権利は親等だけで決まるわけではありません。 民法で定められた法定相続人であるかどうかが重要であり、親等は親族関係の遠近を示すものです。

Q&A:相続に関するよくある質問

Q:子供が2人いて5000万の相続税はいくらですか?

A:相続税は、遺産の総額、法定相続人の数、控除額などによって変わるため、一概には言えません。基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算できます。 配偶者がいる場合、今回のケースの基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。 しかし、他にもさまざまな控除や特例があるため、正確な相続税額は税理士に相談して計算してもらうことをおすすめします。

Q:内縁の妻に相続権はありますか?

A:内縁の妻には、原則として相続権はありません。しかし、遺言書で遺贈(遺言による贈与)を受けることは可能です。また、特別縁故者として認められれば、相続財産を受け取れる可能性もあります。

Q:相続手続きはいつまでにすればいいですか?

A:相続手続きには、さまざまな期限があります。

- 相続放棄、限定承認: 相続開始を知った日から3ヶ月以内

- 相続税の申告・納付: 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

期限を過ぎると、手続きができなくなったり、ペナルティが課せられたりする場合があります。早めに専門家に相談し、スケジュールを確認しましょう。

Q:相続税の計算方法を教えてください。

A:相続税の計算は複雑です。 簡単に説明すると、以下の流れになります。

- 課税遺産総額を計算する(遺産総額から基礎控除額などを差し引く)

- 法定相続分で遺産を分ける

- 各相続人の相続税額を計算する

- 相続税の総額を計算する

- 各相続人の納付税額を計算する

Q: 税理士や弁護士に相談するメリットは?

A: 相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。税理士や弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 税理士: 相続税の計算や申告を正確に行い、節税対策のアドバイスを受けられます。

- 弁護士: 遺産分割協議のサポートや、相続トラブルの解決を依頼できます。

まとめ:遺産相続は親等で決まらない

遺産相続は、「何親等まで」という親等だけで決まるものではありません。民法で定められた法定相続人であるかどうか、そして法定相続人の順位と相続分によって、誰がどれだけ遺産を受け継ぐかが決まります。 ご自身の状況を正確に把握し、必要な手続きをスムーズに進めるためにも、この記事で解説した内容を参考にしてください。 もし、ご自身での判断が難しい場合や、不安な点がある場合は、早めに専門家(弁護士、税理士など)に相談することをおすすめします。

まとめ

- 遺産相続は「何親等まで」という親等だけで決まるわけではない

- 民法で定められた法定相続人であるかどうかが重要である

- 法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となる

- 子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹の順に相続権がある

- 代襲相続により、本来の相続人が亡くなっている場合はその子が相続する

- 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになる

- 相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある

- 相続人全員が相続放棄をすると、相続財産清算人の選任が必要になる場合がある

- 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先される

- 法定相続人には遺留分があり、遺言でも侵害できない最低限の取り分がある

- 相続税の計算は複雑であり、専門家への相談が推奨される

- 内縁の妻には相続権がないが、遺言や特別縁故者制度で財産を受け取れる場合がある

参考文献

- 国税庁:No.4132 相続人の範囲と法定相続分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

- 民法(相続に関する部分)

(注:この記事は、2025年1月時点の情報に基づいて作成しています。最新の情報は、関連機関のウェブサイトなどでご確認ください。)