葬儀後に届いた弔電へのお礼、どのようにすれば失礼なく気持ちを伝えられるか、迷うこともありますよね。お礼のはがきはどこで用意すべきか、特に身近な郵便局での準備方法や書き方のマナーについて、詳しく知りたい方もいらっしゃるはずです。

この記事では、弔電へのお礼としてはがきを郵便局で準備する手順から、押さえておくべきマナー、そのまま使える文例まで、分かりやすく解説します。

- 弔電へのお礼は感謝と報告を伝える大切なマナー。

- お礼状は葬儀を終えてから1週間以内に送るのが基本。

- 郵便局ではがき購入や印刷サービスの利用が可能。

- 正しい書き方やマナーを守り、失礼のない対応を。

弔電のお礼はがき 郵便局での準備から送付まで解説

この記事で分かること

- 弔電へのお礼が必要な理由と基本マナー(時期・形式)

- 郵便局でお礼状用のはがきを準備する方法と注意点

- 失敗しない弔電お礼状の正しい書き方と構成要素

- 郵便局とオンライン業者、店舗などのサービス比較

- 【ケース別】弔電のお礼状すぐに使える文例集

葬儀に際して弔電をいただいた場合、故人を偲び、遺族を気遣ってくださったお心遣いに対し、お礼を伝えることは、日本の大切な慣習の一つです。

お礼状を送ることで感謝の気持ちを示し、同時に葬儀が無事に終了したことを報告する意味も含まれます。特に郵便局を利用してはがきでお礼状を送ることを検討している方も少なくないでしょう。

しかし、いざ準備を始めると、「いつまでに出すべき?」「どんなはがきを選んだらいい?」「郵便局で買えるものなの?」といった疑問が浮かびがちです。

さらに、書き方には特有のマナーがあり、気づかぬうちに失礼な対応をしてしまうこともあり得ます。このセクションでは、弔電へのお礼に関する基本的なマナーと、多くの方が抱える疑問点について、順を追って見ていきましょう。

弔電お礼の基本マナーとよくある悩み・疑問点

弔電を頂戴したら、まずはお礼を伝えるのが基本です。弔電のみを受け取った場合、お礼の品物を送る必要はありません。はがきや手紙で感謝の気持ちを伝えるだけで十分とされています。

もし香典も一緒にいただいた際には、忌明け(四十九日など)に香典返しを送るのが一般的ですが、弔電へのお礼状はそれとは別に、葬儀後できるだけ早く出すようにします。

タイミングは、葬儀が終わってから1週間以内を目安に送るのが望ましいでしょう。万が一、諸事情で遅れてしまった場合は、その旨のお詫びを一言添える配慮が必要です。

形式については、はがきでも封書(手紙)でも問題ありません。封書を選ぶ際は、不幸が重なることを連想させる二重封筒を避け、白無地など控えめなデザインの一重封筒を選びます。

お礼状作成でよく聞かれる悩みには、「句読点を使ってはいけないの?」「薄墨で書くべき?」「どんなデザインのはがきを選ぶべき?」といったマナーに関するものが多くあります。

また、「そもそもお礼は絶対に必要なのか」「連名の場合は誰に出すのか」といった基本的な疑問を感じる方もいます。これらのマナーや疑問点は、後のセクションで具体的に触れていきますのでご安心ください。弔電へのお礼は、郵便局のサービスも上手に活用しつつ、マナーを守って丁寧に行うことが大切です。

弔電お礼はがきの正しい書き方 郵便局利用時の注意点

弔電のお礼状を作成する際には、守るべき特有の書き方マナーがあります。これらをきちんと守ることで、相手に失礼なく、より丁寧に感謝の気持ちを伝えることができます。特に郵便局ではがきを購入したり、印刷サービスを利用したりする場合でも、基本的なマナーは変わりません。

このセクションでは、郵便局でお礼状用のはがきを準備する際の具体的な方法と注意点、そして失敗しないための正しい書き方について詳しく解説します。弔電への感謝を形にする上で非常に重要なポイントになりますので、しっかりと確認してください。

郵便局で購入できるお礼状用はがきの種類と注意点

弔電のお礼状を送る際、はがきをどこで手に入れるか迷うかもしれません。最も身近な選択肢の一つが郵便局です。全国の郵便局窓口や、日本郵便のオンラインストア「郵便局のネットショップ」では、お礼状に使える「通常はがき」(63円/枚 ※2025年4月時点)を購入できます。

これらは切手代が含まれている官製はがきのため、別途切手を用意して貼る手間が省けて便利です。デザインは、ヤマユリなどが印刷されたものやインクジェット紙などがありますが、弔事には無地に近いシンプルなものを選ぶのが無難でしょう。

ここで注意したいのは、以前よく喪中はがき用に使われていた「胡蝶蘭」デザインの官製はがきについてです。この胡蝶蘭デザインはがきは、2024年9月30日をもって販売終了となりました。

そのため、現在郵便局で官製はがきを使って弔事のお礼状を作成する場合は、ヤマユリ柄などの通常はがきデザインを利用することになります。私製はがきを利用する場合は、別途弔事用切手(63円)を購入して貼り付けます。

また、郵便局ではがき用紙を購入する以外に、「郵便局のプリントサービス」を利用して、お礼状の印刷を注文する方法もあります。これは、日本郵便のウェブサイトからアクセスでき、デザインを選び、自分で考えた文章を入力して印刷を依頼するサービスです。

私が以前利用した際、オンラインでの文字入力は手軽でしたが、旧字体など特殊な文字が含まれる場合は、プレビュー画面で文字化けしていないかしっかり確認することが大切だと感じました。 ただし、このサービスで弔電のお礼状に特化した文例テンプレートが豊富に揃っているわけではない可能性があるので、文章は基本的に自分で作成・入力する必要があると考えておきましょう。

郵便局のはがき選び、実は意外と奥が深いんです。知らないと恥をかくこともあるので要チェックです。

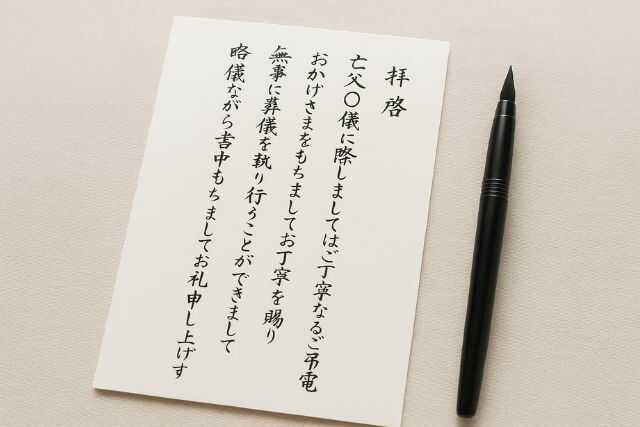

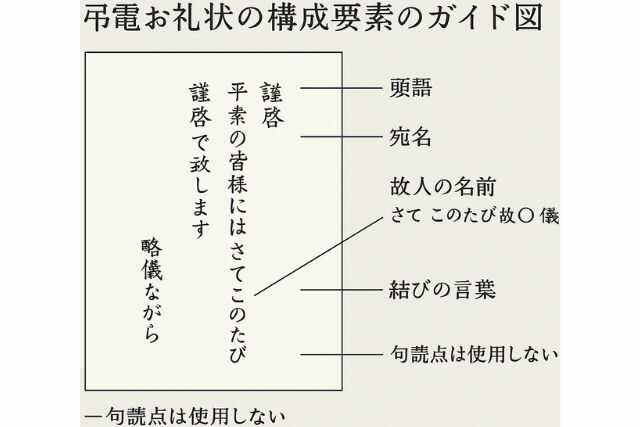

失敗しないお礼状の書き方 必須項目と注意する点

弔電のお礼状をはがきに書く際には、いくつかの重要なマナーと、必ず含めるべき必須項目があります。これらを押さえることで、相手に敬意を示し、感謝の気持ちを正しく伝えられます。郵便局で購入したはがきでも、ご自身で用意した私製はがきでも、基本的なルールは共通です。

必須項目

- 頭語・結語: 手紙形式なら「謹啓」と「謹白(または敬白)」が最も丁寧。「拝啓」と「敬具」も使われます。

- 弔電へのお礼: どなたからの弔電か特定し、明確に感謝の言葉を記述します。

- 故人の氏名: 「故 〇〇儀」「亡父 〇〇儀」のように、必ず「儀」を付けます。

- 葬儀終了の報告: 葬儀が無事に終わったことを伝えます。

- (任意)生前の厚誼への感謝: 故人が生前お世話になったことへの感謝を加えると、より丁寧です。

- 略儀へのお詫び: 本来直接お礼すべきところを書面で済ませることへのお詫び(例:「略儀ながら書中をもちまして」)を入れます。

- 日付: お礼状を書いた年月日を漢数字で記載します。

- 差出人: 喪主の氏名・住所を記載。必要に応じて「親族一同」なども添えます。

【注意する点】

- 縦書き: 正式な弔事の書状は縦書きが基本です。

- 句読点(、。)は使わない: 文の区切りには改行や一字分のスペースを用います。

- 忌み言葉・重ね言葉を避ける: 「重ね重ね」「たびたび」等の重ね言葉や、「四」「九」等の不吉な言葉は使いません。

- 時候の挨拶は不要: 季節の挨拶は省略します。

- 筆記具: 毛筆や筆ペンが最適ですが、万年筆でも構いません。色は黒か、可能であれば薄墨(灰色)を使用するとより丁寧です。

これらのマナーを守り、心を込めて丁寧に書くことが、弔電へのお礼状作成において何よりも大切になります。

ポイントは“マナーを守りつつ、自分らしく丁寧に書く”こと。それだけで相手に気持ちが伝わりますよ。

郵便局以外も解説 弔電お礼はがきの購入・印刷比較

弔電のお礼状を準備するにあたり、郵便局は便利な選択肢ですが、それ以外にも様々な方法があります。「お礼状はがきはどこで買えるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。実際には、弔電のお礼専用として印刷された完成品のはがきが広く「販売」されているわけではありません。基本的には、自分で作成するための用紙を購入するか、印刷サービスを利用することになります。

ここでは、郵便局のサービスと、オンライン印刷専門業者、カメラのキタムラのような店舗サービス、コンビニエンスストア、そして無料テンプレートの活用といった他の選択肢を比較検討します。それぞれのメリット・デメリットを知り、ご自身の状況や重視する点に合わせて最適な方法を選んでください。

郵便局と他サービス比較 メリット・デメリット解説

弔電のお礼状用はがきを準備する方法は、郵便局以外にも選択肢が広がっています。それぞれのサービスの特徴を理解して、ご自身に合った方法を見つけましょう。

| サービス提供者 | 主なメリット | 主なデメリット | おすすめの人 |

|---|---|---|---|

| 郵便局 | ・公的機関としての信頼性 ・全国的な利用しやすさ ・官製はがき(切手込)の提供 (出典元:日本郵便 通常はがき) | ・デザインの選択肢が限定的 ・専用文例が少ない可能性 ・即日対応は不可 | ・官製はがきを使いたい ・信頼性を重視する ・標準的な方法で十分な方 |

| オンライン専門業者 | ・デザインや文例テンプレートが豊富 ・マナーに沿った作成が可能 ・宛名印刷・投函代行も可 | ・注文から到着まで時間が必要 ・実物を確認できない | ・デザインにこだわりたい ・マナーに不安がある ・手間を最小限にしたい方 |

| 店舗 (キタムラ等) | ・店舗で即日仕上げも可能 ・対面で相談できる安心感 | ・少量だと単価が高めの場合も ・デザイン数は専門業者に劣る可能性 | ・とにかく急いでいる ・直接相談して決めたい方 |

| コンビニ | ・24時間いつでも利用可能 ・基本的なはがき用紙が買える(一部店舗) | ・印刷品質やデザインは限定的 ・印刷コストが高めになることも | ・急に必要になった ・最低限の機能で良い ・ごく少数だけ必要な方 |

| 無料テンプレート | ・文例を無料で参考にできる | ・印刷・手配は自分で行う必要 ・マナーや品質の自己確認が必須 ・手間はかかる | ・費用を節約したい ・自分で作成するスキル・時間がある ・文例だけ参考にしたい方 |

このように、郵便局は信頼性や官製はがきの利便性が魅力ですが、デザインの豊富さやマナー面でのサポート、スピード感を求めるなら他の選択肢が適している場合もあります。弔電のお礼はがき作成にあたっては、これらの特徴を踏まえ、ご自身の優先順位に合った方法を選びましょう。

印刷サービスは便利そうですが、郵便局と他の業者、どちらを選べばいいんでしょうか?

どちらにもメリットがあります。郵便局は信頼感と標準的な安心感、業者はデザインやスピードの自由度が魅力ですね。用途と時間に応じて選ぶと良いでしょう。

【ケース別】そのまま使える弔電お礼状の文例を紹介

弔電のお礼状をはがきに書く際、基本的な構成要素は共通ですが、送る相手や状況に合わせて少し表現を調整すると、より気持ちが伝わるものです。ここでは、いくつかのケース別に、郵便局などで購入したはがきに使えるお礼状の文例(骨子)をご紹介します。無料テンプレートを探す時間がない方や、文章作成に自信がない方は、ぜひ参考にしてみてください。

【重要】 以下の文例はあくまで骨子です。実際に書く際は、必ず縦書きにし、句読点は使わず、スペースや改行で読みやすく調整してください。故人の名前には「儀」を付け、差出人情報(住所・氏名)も忘れずに記載します。

1. 個人の方へ送る場合

相手への感謝と共に、故人との生前の関係性に触れるとより心のこもった文章になります。

謹啓 この度は 亡父 〇〇儀 葬儀に際し ご鄭重なるご弔電を賜り 誠に有難く厚く御礼申し上げます おかげさまで葬儀も滞りなく相営むことができました 生前 父が大変お世話になりました〇〇様には 温かいお心遣いをいただき 故人もさぞ喜んでいることと存じます 本来であれば拝眉の上御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちまして謹んで御礼申し上げます 謹白

令和〇年〇月〇日 (差出人住所) (差出人氏名) (親族一同 など)

2. 会社・団体へ送る場合

宛名は「〇〇株式会社 御中」や「〇〇部 皆様」など、組織全体に対する敬称を用います。

謹啓 貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます この度は 亡母 〇〇儀 葬儀に際し ご鄭重なるご弔電を賜り ご芳情のほど誠に有難く厚く御礼申し上げます おかげさまで葬儀も滞りなく相営むことができました ここに生前の故人に賜りましたご厚情に深謝いたします 略儀ながら書中をもちまして謹んで御礼申し上げます 謹白

(日付・差出人)

3. 送付が遅れてしまった場合

お詫びの言葉を適切な箇所に加えます。

(上記文例の「本来であれば~」の前に挿入)

早速拝趨の上御礼申し上げるべきところ

ご挨拶が遅れましたこと 深くお詫び申し上げます

4. 弔電と香典を両方いただいた場合

お礼状で香典にも触れる場合は、香典返しは別途送る旨を伝えるか、忌明けに送る香典返しの挨拶状でまとめてお礼を述べても構いません。

(上記文例の「おかげさまで~」の後に挿入)

また 過分なる御香料も賜り重ねて御礼申し上げます

これらの文例はあくまで一例です。ご自身の言葉で感謝の気持ちを表現し、弔電へのお礼状を作成してください。郵便局のはがきでも私製はがきでも、心を込めて丁寧に準備することが何より大切です。

文例があると一気に書きやすくなりますよね。自分の言葉に少しずつ置き換えるだけでも心のこもったお礼状になります。

Q&A:弔電お礼はがきの疑問点をすっきり解決

弔電のお礼やはがきの準備に関して、多くの方が疑問に感じやすい点をQ&A形式でまとめました。郵便局の利用方法も含め、一般的なマナーに基づいた回答ですので、ぜひ参考にしてください。

弔電のお礼はいつまでに送れば良いですか?

葬儀が終わってから1週間以内が目安です。できるだけ早く送るのが丁寧な対応とされています。遅れる場合はお詫びを添えましょう。

お礼の品物は送るべきでしょうか?

弔電だけをいただいたのであれば、お礼の品は基本的に不要です。はがきや手紙で感謝を伝えれば十分です。香典もいただいた場合は、別途香典返しを用意します。

お礼状は、はがきと手紙のどちらが適切ですか?

どちらでも問題ありません。手紙の方がよりフォーマルな印象になることもありますが、はがきも広く一般的に使われています。封書の場合は、白無地の一重封筒を選んでください。

句読点「、」「。」は使ってはいけないのですか?

はい、弔事に関する書状では、句読点を使用しないのが伝統的なマナーです。文の区切りは、改行や一字分のスペースで行います。

郵便局で喪中はがき(胡蝶蘭デザイン)は今も買えますか?

いいえ、そのデザインの官製はがきは2024年に販売が終了しました。郵便局では、ヤマユリ柄などの通常はがき(63円)を購入するか、印刷サービスを利用して喪中はがきや弔電お礼状を作成できます。

喪中はがきの印刷注文は郵便局の窓口でできますか?

郵便局のウェブサイトからの注文が主ですが、一部窓口でも印刷サービスの申し込みを受け付けている可能性があります。ただし、完成品を窓口で直接購入することはできません。詳しくは最寄りの郵便局に問い合わせるのが確実です。

弔電のお礼をメールでするのは失礼ですか?

本来は手紙やはがきが望ましい形式です。しかし、相手との関係性が非常に親しい、住所が分からないなどの場合は、メールでの連絡も許容されることがあります。その際は、略式であることを伝え、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

まとめ:弔電のお礼はマナーを守り早めに送りましょう

この記事では、弔電へのお礼としてはがきを送る際のマナーや、郵便局での準備方法、正しい書き方、具体的な文例などを詳しくご紹介しました。

弔電は、故人を偲び、遺された家族を気遣う温かい心遣いの表れです。その気持ちに対し、お礼状を送ることは、感謝を伝えるとともに、社会的な礼儀を示す大切な行為となります。お礼状は葬儀後1週間以内を目安に、迅速に送ることが求められます。形式ははがきでも手紙でも構いませんが、品物は基本的に不要です。

郵便局では、お礼状に使える通常はがき(切手代込)の購入や、オンラインでの印刷サービスが利用できます。ただし、デザインの選択肢や専用テンプレートの有無には限りがあること、胡蝶蘭デザインの官製はがきは現在販売されていない点などを理解しておきましょう。書き方においては、句読点不使用、縦書き、忌み言葉回避といった特有のマナーを守ることが重要です。

郵便局以外にも、オンライン印刷業者や実店舗を持つサービスなど、多様な選択肢が存在します。それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に最も適した方法を選んでください。何よりも大切なのは、定められたマナーを守りつつ、誠意を込めて感謝の気持ちを伝えることです。この記事が、失礼なく、心のこもった弔電のお礼を実践するための一助となれば幸いです。

まとめ

- 弔電のお礼は感謝を示す重要マナー

- 葬儀後1週間以内にお礼状を送る

- お礼の品は不要、はがきか手紙で

- 郵便局で通常はがきを購入できる

- 郵便局の印刷サービスも選択肢

- 胡蝶蘭デザインはがきは販売終了

- 句読点なし・縦書きが基本マナー

- 丁寧な言葉遣いで感謝を記す

- 故人名には「儀」を忘れず付ける

- 略儀のお詫びを一文加える

- オンライン業者や店舗も比較検討

- ケース別例文を参考に作成できる