遺言書の作成を考え始めたけれど、「どこに頼むのが一番良いの?」と迷っていませんか。

費用はどれくらいかかるのか、誰に相談すれば確実なのか、不安は尽きないものです。この記事では、そんなお悩みを解消し、あなたに最適な遺言作成の相談先を見つけるため、各専門家の特徴や費用を分かりやすく解説します。

- 遺言書作成の相談先は、目的やご自身の状況で選びましょう。

- 費用だけでなく、専門家の得意分野や信頼性も大切です。

- 最適な専門家選びで、法的に有効な遺言書が作れます。

- 早めの準備が、円満な相続と将来の安心に繋がります。

遺言書はどこに頼む?作成前に知るべき基本と重要性

この記事で分かること

- 遺言書を作る意味と、基本的な知識。

- 遺言作成を依頼できる主な専門家(弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行)の違い。

- それぞれの専門家に頼んだ場合の費用相場とチェックポイント。

- あなたの状況にぴったりの専門家を見つけるヒント。

- 遺言書作りに関するよくある疑問と、そのスッキリ回答。

ご自身の最後の意思を法的に有効な形で示す遺言書。その作成は、残されるご家族への大切な思いやりです。しかし、いざ「遺言書の相談先はどこがいいか」と考え始めると、多くの方が迷ってしまいます。まずは、遺言書作成の基本的な知識とその重要性をしっかり押さえることが、適切な依頼先を選ぶための第一歩です。

遺言書とは?作成の重要性と基本知識

遺言書は、ご自身の亡き後、財産をどのように管理し、誰にどう分けるかという最終意思を法的に記した大切な書類です。これがあることで、残された家族はスムーズに相続手続きを進められます。

よく混同される「遺書」は個人的な手紙で法的な力はありませんが、遺言書は民法に則って作られ、法的な効力を持つ点が決定的な違いです。エンディングノートも同様に、法的な拘束力はありません。

適切に作成された遺言書は、次のような事柄について法的な効力を持ちます。

- 相続する財産の割合指定

- 遺産の分け方の指定

- 相続人以外への財産譲渡(遺贈)

- お子様の認知

- 未成年のお子様の後見人指定

これらの内容を遺言書に記すことで、原則としてその通りに実行されます。ただし、法律で定められた事項以外や形式不備があると無効になることもあるため、民法のルールを守ることが不可欠です。だからこそ、専門家への相談が勧められるのです。

エンディングノートじゃダメなんですか?それでも家族への想いは伝わると思っていたのですが…

お気持ち、とてもよくわかります。エンディングノートには感謝や想いを伝える大切な役割がありますが、法的な効力は持ちません。相続に関する具体的な意思を実現するには、遺言書が必要です。

遺言書作成どこに頼むか悩む方の不安とよくある疑問点

遺言書作成を考えた際、多くの方が「この遺言書作成、どこに頼むのが正解なんだろう」という壁に突き当たります。専門家の種類が多く、それぞれの違いや費用、手続きの複雑さが不透明で、なかなか最初の一歩を踏み出せないのではないでしょうか。ここでは、そんな方々が抱えがちな不安や疑問を具体的に見ていきましょう。

遺言作成時の主な悩みと専門家選びの壁

「遺言書を作りたいけれど、誰に相談すればいいの?」「費用は一体いくらかかるんだろう?」「手続きが複雑そうで、自分には無理かも…」。これらは、遺言書作成を考え始めた多くの方が最初に抱く代表的な悩みです。特に、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行といった専門家の選択肢の多さは、その専門性や費用体系の違いを一般の方が独力で見極めることを難しくしています。

遺言書作成でよくある悩みは、主に以下の点です。

- 専門家選びの迷路: どの専門家が自分の状況や希望に合っているのか、判断基準がわからない。

- 費用のブラックボックス: 専門家に依頼すると高額な費用を請求されるのではないかという漠然とした不安。

- 手続きのハードル: 書類の準備や法的な手続きが複雑で、時間も手間もかかりそうだと感じる。

- 法的有効性への懸念: 自分で作成した場合や、どの専門家に頼めば法的に確実なものが作れるのか心配。

- 内容の適切性: 自分の希望が法的に実現できるのか、また相続人間で後々トラブルにならないか。

これらの悩みを解消し、安心して遺言書作成を進めるためには、各専門家の特徴を把握し、ご自身のニーズに最適な相談先を選ぶ眼が大切になります。

私も最初は“どこに相談すればいいんだろう?”と不安でした。だからこそ、今こうして情報を整理してお伝えしたいんです。

遺言書作成はどこに頼む?専門家の特徴と選び方の秘訣

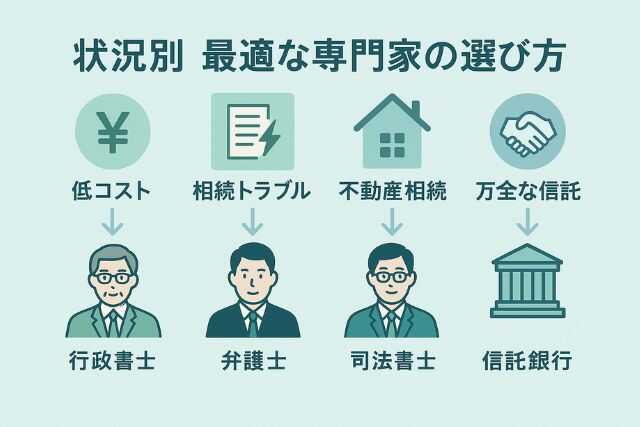

「遺言作成の依頼先、結局どこがいいの?」その疑問をスッキリ解決するために、主な相談窓口となる弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行の特色や得意分野、どんなケースに向いているのかを具体的に解説します。ご自身の状況や希望に照らし合わせ、最適な専門家選びのヒントを見つけてください。

まずは、各専門家の主な特徴を一覧で確認しましょう。

| 専門家 | 主な特徴・得意分野 | 費用目安(専門家報酬) |

|---|---|---|

| 弁護士 | 法律全般、紛争解決、訴訟代理、複雑な相続問題に強い | 16.5万円~30万円以上 |

| 司法書士 | 不動産登記、相続手続き全般、遺言執行 | 4.4万円~20万円程度 |

| 行政書士 | 書類作成、手続き代行、比較的費用を抑えやすい | 6.6万円~20万円程度 |

| 信託銀行 | 遺言信託(作成支援・保管・執行)、財産管理、トータルサポート | 数十万円~(別途信託報酬) |

弁護士の特徴と依頼するメリット 紛争解決のプロ

弁護士は、法律問題全般に対応できる専門家です。特に、相続人間で意見の対立が予想される場合や、法的に複雑な問題を抱えているケースでは、その知識と経験が大きな力となります。遺言書の作成から執行まで、トータルでのサポートが期待でき、何よりも紛争解決能力の高さが最大の強みです。

弁護士に依頼する主なメリットはこちらです。

- 質の高い法的アドバイスで、複雑な事案も的確に処理。

- 相続トラブルの予防策から、万が一発生した場合の代理交渉・訴訟まで対応。

- 遺留分など、法律的にデリケートな問題にも専門的な助言。

- 遺言執行者として、中立かつ法的に正確な遺言内容の実現をサポート。

ただし、費用は他の専門家と比べて高くなる傾向にあります。一般的な目安としては16万5千円からですが、紛争の可能性が低いシンプルなケースでは、費用対効果を慎重に考える必要があります。

司法書士の特徴とメリット 不動産相続に強い味方

司法書士は、相続手続きや不動産登記のエキスパートです。遺産に不動産が含まれている場合、遺言書の作成から相続発生後の名義変更(相続登記)まで、一貫して任せられるのが大きな魅力と言えます。

費用面では弁護士よりも抑えられることが多く、おおよそ4万4千円から20万円程度が一般的な相場です。「司法書士に遺言作成を依頼するといくらかかるの?」という疑問にも、具体的なイメージが湧きやすいでしょう。

司法書士に遺言書作成を依頼するメリットは、次の通りです。

- 不動産の相続登記までワンストップで対応(相続登記義務化を考えると特に重要)。

- 相続手続き全般に精通し、スムーズな進行が期待できる。

- 公正証書遺言作成のサポートや証人としての同席も可能。

- 遺言執行者への就任も依頼できる。

ただし、弁護士のように複雑な法律紛争の代理交渉や訴訟対応は、認定司法書士の業務範囲(訴訟額140万円以下の簡裁事件)を除き、原則としてできません。

行政書士の特徴とメリット 手軽さと費用面の魅力

行政書士は、役所に提出する書類作成の専門家で、遺言書作成のサポートも行っています。「遺言書は行政書士と司法書士、どちらがいい?」と悩む方もいますが、行政書士の主な利点は、比較的費用を抑えやすく、書類作成に関連する手続きを円滑に進められることです。費用は6万6千円から20万円程度が目安で、シンプルな内容であれば、さらにコストを抑えられることもあります。

行政書士に依頼する主なメリットを挙げます。

- 他の専門家と比較して、費用が安価な傾向。

- 遺言書の文案作成や、公正証書遺言作成時の公証役場との連絡調整などをサポート。

- 戸籍謄本といった必要書類の収集代行も依頼可能。

- 遺言執行者にも就任できる。

しかし、行政書士は紛争性のある案件の対応や登記業務、具体的な税務相談はできません。相続人間の関係が良好で、遺産内容がシンプルなケースに向いています。

信託銀行の特徴とメリット 財産管理と執行を一任

信託銀行は、「遺言信託」というサービスを通じて、遺言書の保管や遺言執行を主な業務としています。遺言書作成のサポートも行いますが、法律専門職とは異なり、実際の作成は提携先の専門家が担当することもあります。信託銀行に依頼する魅力は、遺言書の作成支援から保管、そして遺言執行、さらには相続開始後の財産管理までトータルで任せられる安心感です。

信託銀行に依頼する主なメリットは以下の通りです。

- 遺言の作成、保管、執行を一貫してサポートしてくれることによる安心感。

- 多額の財産管理や運用についても相談に乗ってもらえる。

- 相続手続き全般を専門機関に任せたいと考える場合に適している。

- 大手金融機関としての信頼性が高い。

その一方で、専門家報酬に加えて信託銀行への手数料が発生するため、総費用は高額になる傾向があります。相続財産の規模によっては、数十万円から数百万円以上かかることもありますので、事前の確認が欠かせません。

費用は確かに高めですが、“すべてお任せしたい”という方には、とても心強い選択肢になりますよ。

遺言書作成どこに頼むべきか状況別費用と専門家比較

「この遺言書作成、どこに頼むのが一番自分に合っているのだろう?」その答えは、あなたの状況や何を一番大切にしたいかによって変わります。ここでは、依頼先ごとの費用目安を改めて確認し、具体的なケースに応じた専門家の選び方、そして特に確実性の高い公正証書遺言の費用について掘り下げて見ていきましょう。じっくり比較検討し、最適な選択をしてください。

依頼先別 遺言書作成費用の目安と内訳を徹底比較

遺言書の作成を専門家に頼む際の費用は、依頼先や遺言書の種類、財産内容によって大きく変わります。「遺言書の作成費用は実際いくらなの?」という疑問に対し、一般的な目安と主な内訳を知っておくことは非常に大切です。

公正証書遺言を作成する場合、主に以下の費用が発生します。

- 公証人手数料: 法律で定められ、財産の価額に応じて変動します。

- 証人日当: 証人2名に支払う費用です(専門家に手配を依頼した場合)。

- 必要書類の取得費用: 戸籍謄本、印鑑証明書、不動産関連書類などの実費です。

- 専門家への依頼費用: 相談料、遺言書原案作成料、手続き代行料などがこれにあたります。

各専門家等へ依頼した場合の金額相場は、次の表の通りです。

| 依頼先 | 費用目安(専門家報酬など) | 備考 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 16.5万円~30万円程度(またはそれ以上) | 紛争対応力に優れ、複雑な案件向けです。 |

| 司法書士 | 4.4万円~20万円程度 | 不動産登記を含む場合に強みを発揮します。 |

| 行政書士 | 6.6万円~20万円程度(シンプルな内容なら数万円から) | 書類作成が中心で、費用を抑えやすい傾向にあります。 |

| 信託銀行 | 数十万円~(遺言信託の場合、別途信託報酬や管理費用が必要) | 保管・執行まで含むトータルサービスです。 |

| 公証役場 | 数千円~数十万円(公証人手数料のみ、専門家を介さない場合) | 財産価額によります。別途、証人日当や書類取得実費などが必要です。 |

これらの金額はあくまで一般的な目安です。具体的なサービス内容や案件の複雑さにより変動するため、必ず事前に複数の専門家から見積もりを取り、サービス範囲をしっかり確認しましょう。

ケース別 あなたに最適な専門家の選び方と注意点

遺言作成の依頼先を選ぶにあたり、ご自身の状況や何を最優先するかで、最適な専門家は変わってきます。いくつかの具体的なケースを想定し、専門家選びのポイントと注意点をまとめました。

- ケース1:費用をできる限り抑えたい

- おすすめ: 行政書士、または自筆証書遺言を作成し法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用(出典:法務局 )。

- 注意点: 行政書士は紛争案件や登記は扱えません。自筆証書遺言は形式不備で無効となるリスクがあるため、専門家(例:行政書士や司法書士の作成サポート)に内容確認を依頼するか、保管制度の利用を検討するのが賢明です。

- ケース2:相続人間でトラブルが予想される

- おすすめ: 弁護士。

- 注意点: 費用は高めになる傾向がありますが、紛争発生時の対応力や、紛争を未然に防ぐための的確な法的アドバイスが期待できます。特に遺留分への配慮など、専門的な対応が不可欠です。

- ケース3:遺産に不動産が多く含まれる

- おすすめ: 司法書士。

- 注意点: 遺言書の作成から相続発生後の不動産登記まで一括して依頼できます。相続登記の義務化(出典:政府広報オンライン )も考慮すると、メリットは大きいでしょう。

- ケース4:遺言執行まで全て任せたい、財産管理も相談したい

- おすすめ: 信託銀行、弁護士、司法書士。

- 注意点: 信託銀行は費用が高額になる傾向があります。弁護士や司法書士も遺言執行者に就任できますので、費用やサービス内容を丁寧に比較検討することが大切です。

どのケースであっても、複数の専門家に相談し、見積もりと提供されるサービス内容を比較検討することが、後悔のない専門家選びの最も重要なポイントです。

公正証書遺言の作成費用と専門家依頼時の総額目安

公正証書遺言は、公証人が作成に直接関与するため、法的に最も確実性が高い遺言方式と広く認識されています。その作成には一定の費用が必要で、中心となるのは公証人手数料です。この手数料は、遺言によって相続させる財産の価額に応じて法律で細かく定められています(出典:日本公証人連合会 )。

以下は、公正証書遺言の公証人手数料(基本手数料)の抜粋です(2025年5月現在)。

| 遺言書に記載する財産の合計額 | 基本手数料 |

|---|---|

| 100万円まで | 5,000円 |

| 200万円を超え500万円まで | 11,000円 |

| 5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |

| 1億円超3億円まで | 43,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算 |

上記手数料に加え、次の点も考慮に入れる必要があります。

- 遺言加算: 遺言全体の財産価額が1億円以下の場合、上記手数料に11,000円が加算されます。

- 証人日当: 専門家や公証役場に手配を依頼した場合、1名につき7,000円から15,000円程度が一般的な目安です。

- その他実費: 必要書類の取得費用(数千円程度)、公証人の出張が必要な場合の出張費用(基本手数料の1.5倍+日当+交通費実費)などが別途発生します。

専門家に公正証書遺言の作成サポートを依頼する際は、これらの公証人関連費用に加えて、専門家への報酬(弁護士なら15万円~30万円程度、司法書士・行政書士なら8万円~20万円程度が目安)が必要です。

したがって、総額としては、比較的シンプルなケースでも10数万円から、財産額や内容の複雑さによっては数十万円以上かかることを見込んでおくのが現実的です。

遺言書作成どこに頼むか最終確認!Q&Aとポイント

「遺言書作成の依頼先、どこがいいか」について、様々な角度から情報を整理してきました。最後に、よくあるご質問とその回答、そして後悔しないための専門家選びの最終的なポイントをまとめます。これらの情報を活用し、あなたにとって最良の選択をしてください。

Q&A:遺言書作成に関するよくある質問と回答

遺言書作成について、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でお答えします。

遺言書にはどんな種類があり、それぞれの特徴は?

主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。

- 自筆証書遺言: 全文手書きで手軽に作れ、費用も抑えられますが、形式不備で無効になるリスクがあります。法務局の保管制度を利用すると、検認が不要になり、紛失も防げます。

- 公正証書遺言: 公証人が作成に関与し、最も確実性が高いですが、費用と手間がかかります。検認は不要です。

- 秘密証書遺言: 内容を秘密にできますが、内容の不備リスクがあり、検認も必要です。現在ではあまり利用されていません。

市役所の無料相談では、どこまで遺言書の相談ができますか?

多くの市区町村で無料の法律相談会が開催されており、遺言に関する一般的なアドバイスは受けられます。しかし、具体的な書類作成の代行や、特定の専門家への直接的な紹介は行っていません。あくまで、初期的な情報を得る場、専門家へ相談するきっかけと捉えるのが良いでしょう。

司法書士に遺言書作成を頼むのは違法ではないですか?

司法書士が遺言書作成のサポートを行うこと自体は、司法書士法で認められた正当な業務範囲内であり、違法ではありません。ただし、弁護士法との関連で、相続人間で既に具体的な紛争が発生している案件の代理交渉などはできません。

遺言執行者とは何ですか?必ず指定しないといけませんか?

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。必ず指定する必要はありませんが、指定しておくことで相続手続きがよりスムーズかつ確実に進むことが期待できます。専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を指定することも一般的です。

迷った時こそ、一度専門家に話を聞いてみてください。プロの意見が、きっと判断の助けになります。

まとめ:後悔しない遺言書作成と最適な専門家の選び方

遺言書は、あなたの最後の意思を法的に有効な形で残し、大切なご家族へ思いを伝えるための重要な手段です。どこに依頼するかという問題は、費用だけではなく、あなた自身の状況、財産の内容、相続される方々の関係性、そして何よりも「何を一番大切にしたいか」によって答えが変わってきます。

この記事が、あなたが最適な専門家と出会い、心から安心して遺言書作成を進められるための一助となれば、これほどうれしいことはありません。

ご自身の状況に合った専門家を見つけ、納得のいく遺言書を作成するための一歩を踏み出しましょう。具体的な相談先でお困りでしたら、まずは専門家の無料相談などを活用して、気軽に話を聞いてみることをお勧めします。

まとめ

- 遺言書は法的な最終意思表示

- 相談先は弁護士・司法書士・行政書士

- 信託銀行も選択肢の一つ

- 弁護士は紛争解決のプロ

- 司法書士は不動産相続に強い味方

- 行政書士は費用を抑えやすいのが特徴

- 専門家の費用は数万~数十万円が目安

- 公正証書遺言は最も確実な方法

- 自筆証書は法務局保管制度を利用可

- 遺留分への配慮が紛争予防に繋がる

- 状況に合わせ最適な専門家を選ぶ

- 市役所相談は情報収集の第一歩